限界を感じたら、休職は自分を守る選択です。

看護師として働く中で「もう無理かもしれない」と感じても、職場への伝え方や生活費について不安になりますよね。

でも大丈夫。

診断書がなくても、医師の意見が申請書に記載されていれば傷病手当金を受け取れるケースもあります。

正しい手順を知っておけば、焦らず安心して休職の準備ができます。

この記事では、看護師が休職するときの手続き方法や上司への伝え方を解説していきます。

▽レバウェル看護は

働き方を相談したい方におすすめ

休職中に今後の働き方に悩んだとき、

LINEで気軽にキャリア相談ができます。

\これからの働き方をLINEで相談!/

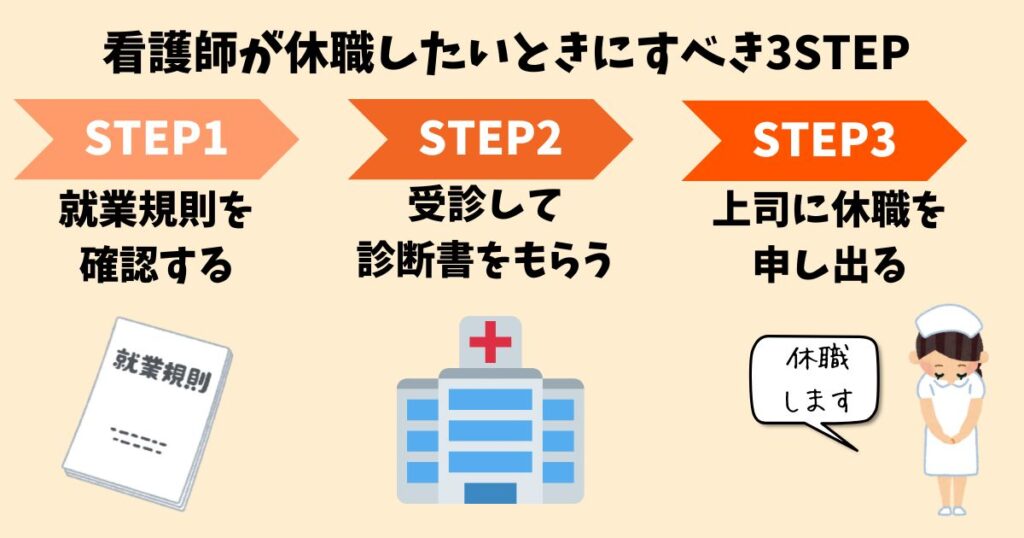

看護師が休職したいときにすべきことを3ステップで解説

看護師が休職したいときの3つのステップをまとめました。

- 就業規則を確認

- 精神科などを受診して診断書をもらう

- 上司に休職を申し出る

一つずつ順番に解説します。

STEP1 就業規則を確認

休職を考えたらまず、就業規則を確認しましょう。

休職制度の有無や条件、期間などは職場によって異なります。

確認ポイントは以下の5点です。

- 休職制度の有無

- 休職できる条件(休職理由など)

- 休職できる期間や上限

- 休職中の給与、手当について

- 復職について

1.そもそも休職制度があるか

休職制度は法律で導入が義務付けられていません。

そのため、休職制度がない場合があります。

まずは就業規則に「休職」の項目があるかを確認しましょう。

休職制度がなくても、病気やケガで休むことはできます。

休職できなくても有給や病欠の扱いが定められているケースが多いため、診断書があれば正当な理由として休めます。

まずは就業規則を確認し、診断書をもって上司に相談しましょう。

どうしても休めない場合は、労働基準監督署への相談や、退職も選択肢の一つです。

2.休職できる条件に当てはまるか

休職できる条件にあなたの状態が当てはまっていれば休職は可能です。

多くの職場で就業規則に休職条件が記載されているため、今の状況が当てはまるかを確認しましょう。

3.休職できる期間や上限はどのくらいか

休職は「◯年以内」など、休める期間の上限が定められている場合がほとんどです。

休める期間の上限に達しても復職できない場合、退職扱いになるケースもあります。

そのため、自分が最大どのくらいの期間休めるか確認しておきましょう。

今後の進路を考える上で休職期間の上限を事前に知っておくと安心です。

4.休職中の給与・手当について

休職中の給与が出るかどうかは、職場の規定や休職理由によって異なります。

給与が出ない場合が多いですが、条件によって一部支給されるケースもあります。

給与が出ない、または少額の場合は「傷病手当金」や「休業補償給付」などの手当を受け取れることがあるので、申請しましょう。

各種手当について、詳しく明記されていないときは人事部や総務部に確認が必要です。

お金については聞きづらいと感じるかも知れませんが、後々トラブルにならないためにも不安な点は解消しておくのがおすすめです。

5.復職について

休職期間が終わったとき、元の職場へ復帰か、もしくは他部署に異動するかについて就業規則に記載されている場合があります。

いずれにせよ、復職前には復帰後の働き方について職場と話し合いが必要です。

就業規則に記載がない項目については、基本的には直属の上司(病棟であれば看護師長)に相談するのが基本です。

ただし、上司に相談しにくい場合は、人事部や総務部に問い合わせしましょう。

その他、事前に確認しておいた方が良いのは以下の2点です。

- 休職中の社会保険の支払いはどうなるか

- 休職中の連絡方法はどうするか(電話やメールなど)

休職中も社会保険の支払い義務があります。

休職中に給与が出ない場合、給与天引きができないため、支払い方法を事前に人事部などに確認しておくと安心です。

休職中の連絡方法や、定期的な報告頻度はどの程度かについても上司に確認しておきましょう。

休職中に上司から急な電話がきて驚く…という心理的ストレスも減らせます。

STEP2 精神科などを受診して診断書をもらう

次は、精神科などを受診して主治医に診断書を書いてもらいましょう。

診断書には「就業できない理由」「休職の見込み期間」を記載してもらいます。

この2つは会社が休業期間を決め、手続きを進めるための必須項目です。

診断書を依頼する際に、主治医に「就業できない理由」「休職の見込み期間」を記載してもらうように伝えておくとベストです。

STEP3 上司に休職を申し出る

診断書を持参し、上司に休職を申し出ます。

休職を伝える相手は、病棟勤務なら看護師長が一般的。

出勤したら朝のうちに「大事な話があるので今日お時間を頂けますか?」とアポを取っておくとスムーズです。

面談は他の職員に聞かれない場所が理想です。

休職の伝え方は?例文

休職を切り出す際の具体的な伝え方について例文で解説します。

「お忙しいところすみません。

最近、心身の不調が続いていて…先日病院を受診したら”しばらく休養が必要”と診断されました。こちらがその診断書になります(診断書を渡す)。

ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、医師の指示に従い、一定期間休職したいと思っています。

職場にはご迷惑をかけてしまいますが、まずはしっかり体調を整えたいと考えています。

休職にあたって、どういった手続きが必要か教えて頂けますか?」

さらに印象が良くなるひとことを補足

- 「引き継ぎについては、できる限り対応いたします」

- 「復職の時期についても、体調をみつつ主治医の意見をふまえて、改めて相談しようと思っています」

具体的な症状について上司から確認された場合

「最近、夜眠れなかったり、食欲が落ちたりしていて、体調と気持ちの面で限界を感じていました。

医師からはこのまま働き続けるのは難しいと言われて、休養が必要と診断されました。」

抑うつ症状や適応障害といった病名を出しても良いですが、無理に明かす必要はありません。

\\これからの働き方をLINEで相談!//

診断書なしでは傷病手当金が出ない?

傷病手当金を申請する際、「診断書」は原則不要ですが、医師の証明(=傷病手当金支給申請書)は必須です。

「傷病手当金支給申請書」と「診断書」のちがいは以下の通りです。

- 傷病手当金支給申請書→傷病手当金の申請に必要

- 診断書→休職の申請に必要

傷病手当金を申請するには「傷病手当金支給申請書」の医師記入欄に”働けない状態”である旨を記載してもらう必要があります。

「支給申請書」と「診断書」は別物です。

会社に休職を申請する際は「診断書」の提出が必要です。

傷病手当金と休職、どちらも申請する場合は、「診断書」の作成と「支給申請書への医師記入」両方を主治医に依頼しましょう。

休職についての基本知識

- 休職制度があるかどうかは職場によって異なる

- 休職期間は診断書と職場の規定で決まる

それぞれ見ていきましょう。

休職制度があるかどうかは職場によって異なる

休職制度の設置は義務ではないため、休職制度があるかどうかは職場ごとに異なります。

就業規則に「休職」と項目がある場合、条件を満たせば会社は休職を認めることになります。

まずは就業規則をチェックし、自分の職場に休職制度があるか見てみましょう。

休職期間は診断書と職場の規定で決まる

休職期間は、医師の診断書と職場の規定で決まります。

医師が「◯カ月まで休養が必要」と判断しても、実際の休職期間は就業規則に従うため診断書だけで決まるわけではありません。

多くの職場で「最大◯カ月まで」といった休職期間の上限があり、一般的には2〜3カ月、最長でも1年程度が目安。

休職を延長する場合は、再度診断書を提出して上司に相談する必要があります。

\\これからの働き方をLINEで相談!//

看護師が休職したらもらえる手当は?

- 看護師の休職中に給与が出るかは職場による

- 休職中に給与が出ない場合「傷病手当金」を申請しよう

- 「傷病手当金」と「休業補償給付」のちがいは?

- 休職中でも社会保険料や税金の支払いは必要

- 賞与は払われない場合も多い

それぞれ詳しく解説します。

看護師の休職中に給与が出るかは職場による

看護師の休職中に給与が出るかどうかは、職場によって異なります。

休職中の給与の支払いも、就業規則に沿って決まるためです。

休職中は給与なしのケースがほとんど。

ですが、条件によって支給される場合もあり、多くが給与の2/3程度です。

休職中に給与が出ない場合「傷病手当金」を申請しよう

もし休職中に給与が出ない場合は「傷病手当金」を申請すれば、手当がもらえます。

傷病手当金とは、病気やケガで働けない期間、給与を保証する国の制度です。

看護師が休職したとき、もらえる可能性のある手当は「傷病手当金」か「休業補償給付」のどちらかです。

「傷病手当金」と「休業補償給付」のちがいは?

傷病手当金と休業補償給付のちがいは、もらえる条件、申請先が異なります。

傷病手当金とは

- 対象:プライベートが原因の病気やケガ(うつ病、体調不良、ケガなど)

- 支給元:健康保険(協会けんぽなど)

- もらえる金額:給与の約2/3

- 給付期間:最長1年半

- 医師から「働けない」と診断されている

- 職場を4日以上休んでいる(有給でもOK)

- 休んでいる間、給与は出ていないor少額

- 扶養ではなく自分で健康保険に加入している

- 健康保険組合に申請している

つまり、診断書があって4日以上仕事を休んでいれば支給される可能性があります。

休業補償給付とは

- 対象:仕事や通勤が原因の病気やケガ(過重労働によるうつ病などの労災)

- 支給元:労災保険

- もらえる金額:給与の約8割

- 給付期間:症状が固定するまでor働けるようになるまで(原則1年半まで)

- 病気やケガの原因が仕事や通勤である

- 医師が「休む必要がある」と判断している

- 労働基準監督署に申請している

- 労災として認定される

つまり、労働基準監督署に申請し、労災と認定されれば支給される可能性があります。

| 傷病手当金 | 休業補償給付 | |

|---|---|---|

| 原因 | プライベート | 業務中や通勤中 |

| 支給元 | 健康保険 | 労災保険 |

| 条件 | ・医師から「働けない」と診断 ・連続3日かつ、4日以上休んでいる ・給与が出ないor少額 ・健康保険に加入している ・申請している | ・医師が「休む必要がある」と判断 ・申請している ・労災と認められる |

| もらえる 金額 | 給与の約2/3 | 給与の約8割 |

| もらえる 期間 | 最長1年半 | 原則1年半まで |

| 申請場所 | 健康保険組合 | 労働基準監督署 |

休職中でも社会保険料や税金の支払いは必要

休職中でも社会保険料や税金は支払わなければなりません。

自分の健康保険、厚生年金などの自己負担分や住民税は支払い義務が生じます。

普段は給与天引きのため、休職で無給になる場合の支払い方法など詳細については人事部や総務部に確認しましょう。

賞与は払われない場合も多い

休職時は一般的に賞与は支払われないケースがほとんどです。

賞与の支給は法律上の義務はなく、就業規則に従います。

不明点があれば、人事部や総務部に相談しましょう。

休職中の過ごし方の注意点

休職中の過ごし方の注意点は以下4つです。

- 規則正しい睡眠と食事を心がける

- 通院と服薬を継続する

- 今後のことを考えるのは落ち着いてきたらでOK

- 休職中にアルバイトや副業はNG

休職に至るほど、心身は疲弊しているため、まずは身体の健康を取り戻すのが大切です。

睡眠不足は症状悪化のリスクを高めます。

昼夜逆転は避け、出来る範囲で良いのでバランスの良い食事を取り入れ規則正しい生活を心がけましょう。

適応障害など、メンタルヘルスの問題がある場合、処方薬の内服は継続しましょう。

定期的に通院しカウンセリングなどの治療を継続することで回復を促進できます。

休職明けについて考えるのは身体・精神症状が落ち着いてからにしましょう。

心身の状態が不安定なうちは正常な判断ができないケースがあるため、人生に関わる重要な決断は避けた方が無難です。

休職中のアルバイトや副業は禁止されています。

休職は心身の回復を目的としており、アルバイトをすると傷病手当金の受給資格を失うリスクがあります。

休職中は無理に働かず、心身の健康を優先しましょう。

\\これからの働き方をこっそりLINEで相談!//

看護師の休職明けの方向性は退職か復帰か転職の3つ

看護師の休職明けの方向性としては以下3つがあります。

- そのまま退職

- 同じ部署に復帰or違う部署に異動

- 違う職場に転職する

休職期間を終えても体調が回復しない場合は、そのまま退職の選択肢を選ぶのも一つです。

退職する際は原則2週間前には退職の意思を職場に伝える必要があります。

退職後も一定の条件を満たせば傷病手当金や休業補償給付の支給は継続して受け取れるため、療養に専念できます。

「今は働くのが難しい」と思っている方には退職も前向きな判断となります。

休職前と同じ部署、もしくは違う部署に異動して復帰する看護師は多いです。

同じ部署に戻る場合、仕事の流れや人間関係がわかっているため、休み明けも適応しやすいのがメリットです。

ただし、休職の原因が人間関係や職場環境だった場合は要注意。

症状再燃が懸念されるなら、負担の少ない環境に異動して復職するのも良い判断です。

部署異動が可能か、復職前に上司に相談してみましょう。

休職で体調は回復したけれど「もう元の職場に戻りたくない…」という方は転職も前向きな選択肢の一つになります。

看護師は病院以外でも働けるため、あなたに合った職場を探すきっかけにもなります。

ただし、新しい環境に慣れるまでストレスがかかる場合もあるため、転職のタイミングは主治医に相談しながら進めましょう。

\\これからの働き方をLINEで相談!//

看護師の休職が多い理由は?

日本医療労働組合連合会と他2団体が合同で実施した「2022年看護職員の労働実態調査」によると、看護師はメンタルの不調で休む割合が高いと分かっています。

背景には業務量の多さ、人手不足、人間関係、責任の重さ、不規則な勤務など、ストレス要因が多いためです。

うつ病や適応障害など、メンタルの不調で治療を受ける看護師も多く、長時間労働や夜勤による体調不良が問題視されています。

こうした要因から休職に至るケースがよくあります。

看護師の休職についてのよくある質問

- 看護師は診断書なしでも休職できる?

- 休業期間が過ぎても復職できない場合はどうなる?

- 看護師が適応障害と診断されたら休職できる?

- 看護師が休職した方が良いサインは?

一つずつ見ていきましょう。

看護師は診断書なしでも休職できる?

基本的に休職時は医師の診断書が必要です。

多くの職場で就業規則に「休職時は診断書の提出が必要」と書かれているためです。

ただし、ごく一部の職場では診断書不要と記載されているケースもあります。

診断書が必要かどうかは職場に確認しましょう。

休業期間が過ぎても復職できない場合はどうなる?

休職期間を終えても復職できない場合は「退職または解雇」となるのが一般的です。

実際、就業規則に「退職または解雇」の取り決めがあるケースがほとんどです。

治療が長引いて復職が難しいときは、自己都合退職か会社都合の解雇のどちらかになる可能性があります。

\\これからの働き方をLINEで相談!//

看護師が適応障害と診断されたら休職できる?

適応障害と診断された場合、診断書があれば休職できます。

多くの職場で、適応障害などの精神的不調も休職理由として認められています。

実際には精神科などを受診し、医師から診断書をもらい、上司に提出するのが申請の流れです。

看護師が休職した方が良いサインは?

看護師が休職した方が良いサインは、精神的もしくは身体的に不調が現れたときです。

具体例は以下の通りです。

身体面

- 睡眠の変化:早朝覚醒、中途覚醒、寝付きが悪い

- 食欲の変化:食欲低下、急な体重増加or減少

- 疲れが取れない

- その他の変化:頭、肩、首が重い、下痢や便秘が続く

精神面

- 憂うつ感:気分が落ち込んでいる、何事にも悲観的になる

- おっくう感:興味の減退、何をするにも億劫だ

- 焦り・不安感:イライラして落ち着かない、不安だ

行動面

- 遅刻・欠勤:職場に遅刻したり欠勤が増えた

- 会話:口数が減る、「自分はダメな人間だ」など否定的な発言が増える

- 日常生活:新聞やTVを見なくなった、人との接触を避けるようになった

参考:厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳

心や身体にこのような異変があったら早めに休職を考えましょう。

【まとめ】休職は自分を守るための手段!限界を迎える前に活用しよう

看護師が休職したいときにするべき3STEPは就業規則を確認、診断書の準備、上司への報告です。

傷病手当金をもらうには、診断書は不要ですが医師の証明(=支給申請書の記入)が必要です。

傷病手当金・休職のどちらも申請を考えている場合は、「診断書」の作成と「支給申請書への医師記入」両方を主治医に依頼しましょう。

休職は「逃げ」ではなく、「自分の健康を守る手段」です。

あなたの健康はお金では買えない、かけがえのない大切なもの。

看護職ならひと休みしてからでも選べる職場は沢山あります。

心身が限界を迎える前にしっかりと休息を取り、また自分らしく働ける未来に繋げていきましょう。

\\これからの働き方をLINEで相談!//